Belastungsinkontinenz: Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten

Belastungsinkontinenz, auch Stressinkontinenz genannt, bezeichnet den unfreiwilligen Harnverlust bei normalen Alltagsaktivitäten. Dazu zählen Husten, Niesen und Lachen, das Heben von Lasten oder bei Bewegungen wie Treppensteigen und Sport. Dieser unwillkürliche Abgang von Harn ist nicht von einem Harndrang begleitet. Eine Belastungsinkontinenz kann sowohl bei der Frau als auch beim Mann auftreten und hat verschiedene Ursachen. Die gute Nachricht für alle Betroffenen: Im Bereich der Belastungs- bzw. Stressinkontinenz gibt es einige effektive Behandlungsmöglichkeiten.

Die Ärzte und Ärztinnen des KontinenzZentrums Hirslanden sind erfahrene Spezialisten der Urologie. Wir beraten Sie gerne zu den Ursachen Ihrer Inkontinenz und informieren Sie über individuelle Therapiemöglichkeiten.

Informieren Sie sich jetzt über Abklärungs- und Therapiemöglichkeiten

Kontaktieren Sie uns für ein ausführliches Beratungsgespräch! Wir informieren Sie gerne über Ihre individuellen Behandlungsmöglichkeiten bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz.

Sie erreichen unsere Klinik in Zürich telefonisch und per E-Mail. Nutzen Sie auch unsere Online Terminvereinbarung!

Ursachen einer Inkontinenz bei Belastung und körperlichem Stress

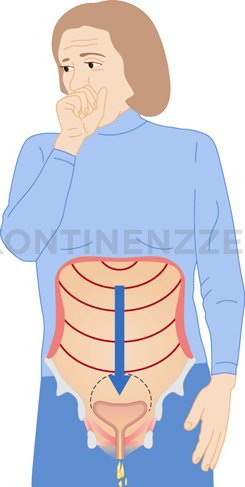

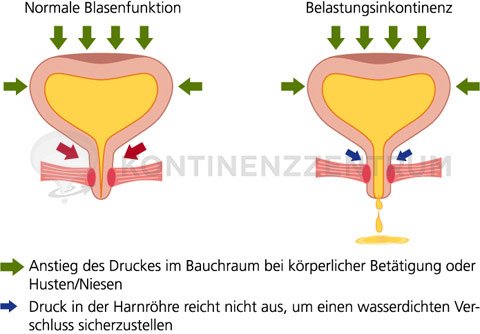

Bei einer Belastungs- bzw. Stressinkontinenz handelt es sich nicht um eine Blasenschwäche, sondern meist liegt eine Schwäche des Beckenbodens oder des Blasenverschlussapparates vor (Beckenboden- bzw. Schliessmuskelschwäche). Unter Belastung übersteigt der Druck auf die Blase den Verschlussdruck des Schliessmuskels. Durch die Schwäche des Blasenverschlusses kommt es dann zum unwillkürlichen Urinverlust. Der Name „Stressinkontinenz“ ist dabei ein wenig irreführend, denn der ungewollte Abgang von Harn tritt nicht bei psychischem Stress, sondern infolge körperlicher Belastung auf. Wahrscheinlich leitet sich die Bezeichnung „Stressinkontinenz“ vom englischen Namen der Belastungsinkontinenz („stress incontinence“) ab.

Von dieser Form der Inkontinenz können sowohl Frauen als auch Männer betroffen sein. Besonders im Alter steigt das Risiko einer Belastungsinkontinenz, wobei diese bei Frauen deutlich häufiger vorkommt als bei Männern. Doch auch junge Frauen können bereits von dieser Inkontinenz-Form betroffen sein.

Mögliche Ursachen einer Stressinkontinenz bei der Frau:

- Blasen- und Gebärmuttersenkung

- Schwächung des Beckenbodens und generell Bindegewebsschwäche

- Lähmung des Harnröhrenschliessmuskels

- Chronischer Husten

- Chronische Verstopfung

- Beschädigung des Schliessmuskels oder der Nerven nach einer Operation der Harnröhre (selten)

Mögliche Ursachen einer Stressinkontinenz beim Mann:

- Operation der Prostata

- Lähmung des Harnröhrenschliessmuskels

- Chronischer Husten

- Chronische Verstopfung

- Schwere körperliche Arbeit

Bei Frauen kann eine Senkung von Blase, Scheide und Gebärmutter in einer Schwäche des Bindegewebes im Becken begründet liegen. Ursache dafür kann beispielsweise die Geburt mehrerer Kinder bzw. mehrere Geburten oder eine entsprechende Veranlagung sein. Eine Schwächung des Beckenbodens kann auch durch hormonelle Veränderungen nach den Wechseljahren, starkes Übergewicht oder Unterleibsoperationen verursacht werden. Bei einer Gewebsschwäche im Becken versagt der Verschlussmechanismus der Harnblase unter körperlicher Belastung. Beim Husten etwa pflanzt sich der Druck im Bauchraum auf die Harnblase fort, die Harnröhre findet keinen Halt im Gewebe und gibt unfreiwillig Urin ab. Auch wenn der Schliessmuskel selbst beschädigt ist und nicht wasserdicht schliesst, etwa nach einer Operation der Harnröhre, kann es zu einem unfreiwilligen Abgang von Urin kommen.

Beim Mann ist eine Prostata-OP eine der häufigsten Ursache für eine Schliessmuskelschwäche. Vor allem bei der radikalen Prostatasektomie (Prostataentfernung) ist eine vorübergehende oder auch bleibende Inkontinenz bei körperlicher Belastung zu beobachten. Verglichen mit Frauen tritt die Belastungsinkontinenz bei Männern im Alter deutlich seltener auf.

Unterschied zu anderen Inkontinenz-Formen

Im Gegensatz zu einer Dranginkontinenz tritt bei einer Stressinkontinenz der unfreiwillige Verlust von Urin ohne vorherigen Harndrang auf. Bei der Dranginkontinenz kommt es zu einem plötzlichen, starken Harndrang, der sich nicht zurückhalten lässt, woraufhin unfreiwillig Urin abgeht. Allerdings gibt es auch die Mischinkontinenz, bei der sowohl Drang-Beschwerden auftreten als auch körperliche Belastung zum unwillkürlichen Urinverlust führt. Während sowohl Männer als auch Frauen gleichermassen von einer Dranginkontinenz betroffen sein können, tritt eine Mischinkontinenz vorrangig bei Frauen ab dem 55. Lebensjahr auf.

Im Gegensatz zu einer Dranginkontinenz tritt bei einer Stressinkontinenz der unfreiwillige Verlust von Urin ohne vorherigen Harndrang auf. Bei der Dranginkontinenz kommt es zu einem plötzlichen, starken Harndrang, der sich nicht zurückhalten lässt, woraufhin unfreiwillig Urin abgeht. Allerdings gibt es auch die Mischinkontinenz, bei der sowohl Drang-Beschwerden auftreten als auch körperliche Belastung zum unwillkürlichen Urinverlust führt. Während sowohl Männer als auch Frauen gleichermassen von einer Dranginkontinenz betroffen sein können, tritt eine Mischinkontinenz vorrangig bei Frauen ab dem 55. Lebensjahr auf.

Weitere Formen wie Reflexinkontinenz (Störung der Nervenimpulse), Überlaufinkontinenz (unvollständige Blasenentleerung) oder Extraurethrale Inkontinenz (Fehlbildung der Harnleiter) unterscheiden sich grundlegend von der Belastungsinkontinenz und treten meist nicht gemeinsam mit dieser auf.

Grad der Belastungsinkontinenz

Die Belastungsinkontinenz wird in verschiedene Schweregrade eingeteilt. Diese gliedern sich wie folgt:

- Grad 1: Urinverlust bei starker Drucksteigerung im Bauchraum (beispielsweise beim Lachen, Pressen, Husten, Niesen, Springen, Heben und Tragen von schweren Gegenständen)

- Grad 2: Urinverlust bei mässiger Drucksteigerung im Bauchraum (beispielsweise beim Aufstehen, Hinsetzen, Gehen, Laufen, Treppensteigen)

- Grad 3: Urinverlust bei sehr schwacher Drucksteigerung im Bauchraum, in Ruhe oder in liegender Position

Eine Belastungsinkontinenz mit Grad 1 oder 2 gilt als leichtere Form der Inkontinenz und kann mit konservativen Methoden gut behandelt oder sogar vollständig geheilt werden. Grad 3 gilt als schwere Belastungsinkontinenz. Auch hier kann eine individuell abgestimmte Therapie die Lebensqualität für die betroffene Patientin bzw. für den betroffenen Patienten deutlich verbessern.

Informieren Sie sich jetzt über Therapiemöglichkeiten

Kontaktieren Sie uns für ein ausführliches Beratungsgespräch zum Thema Belastungsinkontinenz! Wir informieren Sie gerne über Ihre individuellen Behandlungsmöglichkeiten.

Nutzen Sie gerne unsere Online Terminvereinbarung, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail!

Therapie-Möglichkeiten bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz

Im Bereich der Belastungsinkontinenz existiert ein breites therapeutisches Spektrum, das eine Individualisierung der Therapie ermöglicht. Eine Schwäche der Halte- und Verschlussfunktion des Beckenbodens lässt sich in der Regel gut mit konservativen Methoden behandeln, sodass nach einiger Zeit eine Kontinenz erreicht oder die Inkontinenz weitmöglichst eingedämmt werden kann. Auch die Behandlung anderer Ursachen einer Belastungs- bzw. Stressinkontinenz ist in den meisten Fällen erfolgreich. Betroffene sollten sich nach eingehender Diagnostik von unseren Spezialisten zu geeigneten Therapieverfahren beraten lassen.

Konservative Methoden: Beckenbodentraining und weitere Massnahmen

Bei leichten Formen der Belastungsinkontinenz (Grad 1 und 2) soll in der ersten Therapiemassnahme zunächst die geschwächte Beckenbodenmuskulatur nachhaltig gestärkt werden. Durch diese konservativen Massnahmen können gute Ergebnisse erzielt oder gar eine Heilung beim Patienten bzw. der Patientin bewirkt werden:

- Gewichtsreduktion: Bei Übergewicht bringt das Verlieren von überflüssigen Pfunden meist eine deutliche Linderung, da der Beckenboden entlastet wird. Zur Reduktion des Übergewichts tragen beispielsweise eine Ernährungsumstellung, mehr regelmässige körperliche Betätigung und Sport bei. Bereits eine Gewichtsabnahme von 5–10 % kann die Zahl der Inkontinenz-Episoden um 60 % reduzieren.

- Physiotherapie: Hierzu gehören das Beckenbodentraining (mit Unterstützung durch Biofeedback oder ohne), die Elektrostimulation, Training mit konischen Vaginalgewichten und weitere Therapiekonzepte zur Stärkung der Muskulatur. Mithilfe der Physiotherapie können bei den meisten Patientinnen und Patienten Beschwerden gelindert oder eine vollständige Heilung erreicht werden.

- Beckenbodentraining: Werden die Übungen nach professioneller Anleitung regelmässig durchgeführt, kräftigt das Beckenbodentraining die schwache Muskulatur und die Bänder des Halteapparates nachhaltig. Bei Bedarf kann das Training durch konisch geformte Vaginalgewichte unterstützt werden. Der gestärkte Beckenboden kann dann dem Druck auf den Bauchraum beim Husten, Niesen, Lachen oder Heben schwerer Lasten besser standhalten.

- Biofeedback: Meistens wird das Biofeedback unterstützend beim Beckenbodentraining eingesetzt, denn viele Patientinnen können ihren Beckenboden nicht willkürlich aktivieren und müssen dies erst erlernen. Biofeedback ermöglicht, den Beckenboden mithilfe von akustischen und optischen Signalen wahrzunehmen und gezielt zu trainieren.

- Elektrostimulation: Über schmerzfreie elektrische Impulse wird die Beckenbodenmuskulatur aktiviert.

Medikamentöse Behandlung zur Erreichung einer Kontinenz

Kommen konservative Methoden nicht in Betracht oder zeigen diese nicht die gewünschte Wirkung, kann die Behandlung der Belastungsinkontinenz mittels Medikamenten durchgeführt werden. Da jeder Fall individuell betrachtet werden muss, nehmen unsere spezialisierten Ärzte bei jeder Patientin und jedem Patienten eine individuell abgestimmte Auswahl und Dosierung der Wirkstoffe sowie die Beurteilung der Risiken und Grenzen der medikamentösen Behandlung vor.

Moderne operative Therapie

Bringen die konservativen Therapiemethoden oder eine Behandlung der Stressinkontinenz mit Medikamenten nicht die gewünschte Linderung, kann ein operativer Eingriff erwogen werden. Operative Eingriffe sind immer der letzte Schritt, falls andere Behandlungsmethoden nicht zum Erfolg führen. Sowohl beim Mann als auch bei der Frau gibt es verschiedene Operationen bei Harninkontinenz, um eine Kontinenz herzustellen oder die Belastungsinkontinenz so weit wie möglich einzudämmen.

Belastungsinkontinenz-Operationen für die Frau:

- Harnröhrenunterspritzung: Dieses minimal-invasive Therapieverfahren kann bei einer leichten Form der Stressinkontinenz eingesetzt werden. Hierbei wird ein Kunststoffgel innen in die Harnröhrenwand gespritzt, um die Verschlussfunktion der Harnröhre zu unterstützen.

- Harnröhrenband (TVT): Um ein Absinken der Harnröhre zu verhindern, kann ein spannungsfreies Harnröhrenband (Tension-Free Vaginal Tape, TVT) eingesetzt werden. Das Tension-Free Vaginal Tape besteht aus Kunststoff und unterstützt und stabilisiert das mittlere Drittel der Harnröhre.

- Verschiedene Operationsmethoden bei Senkungen: Modernste Verfahren können Senkungen verhindern oder deren Auswirkungen kompensieren. Dazu zählt auch die moderne, roboterassistierte DaVinci Operation bei Senkungen. Ob und welche Behandlungsmethoden im individuellen Fall zum Einsatz kommen, klärt der behandelnde Arzt vorab genau mit der Patientin ab.

Belastungsinkontinenz-Operationen für den Mann:

- Harnröhrenband: Analog der Harnröhrenbänder bei Frauen, werden auch bei Männern bei einer Inkontinenz nach einer Prostata-Operation Harnröhrenbänder zur Behandlung eingesetzt. Das Band wird unter der Harnröhre platziert, wodurch ein Absinken verhindert und der Verschluss verbessert wird.

- Schliessmuskelprotese: Zur Wiederherstellung der Kontinenz nach einer Prostataentfernung gibt es verschiedene Schliessmuskelprotesen (z.B. ProACT, ATOMS, AMS und VICTO/VICTO plus), die mittels Manschette oder kleinen Ballons die Harnröhre einengen und so die Aufgabe des geschwächten Harnröhrenschliessmuskels übernehmen.

Informieren Sie sich jetzt über Belastungsinkontinenz

Kontaktieren Sie uns für ein ausführliches Beratungsgespräch! Wir informieren Sie gerne über Ihre individuellen Behandlungsmöglichkeiten bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz. Das KontinenzZentrum Hirslanden ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet.

Sie erreichen unsere Klinik in Zürich sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Nutzen Sie gerne die Online Terminvereinbarung!